【令和7年度】紛争解決手続代理業務試験 対策情報まとめページ【第21回】【特定社労士試験】

このページでは、紛争解決手続代理業務試験 (通称 特定社労士試験)の試験対策に関して、参考書などの情報をまとめておきます。

研修の予習だけでも大変なので、こちらを利用して少しでも時間を確保しよう!

研修~試験の流れ

こちらに関しては、すでに ブログ や note でまとめて下さっている先生方がみえますので、 ブログ・note をご紹介させていただきます!

うっちー先生 のブログ

まずはうっちー先生(@sharoucchee)のブログ

特別研修の申し込み から 合格後の付記申請 まで詳しく解説されていてとってもわかりやすいです。

(うっちー先生は、”おもわかシリーズ” の名付け親です 笑 )

柴田ひろみ先生 の note

柴田ひろみ先生(@carehrshibata)のnoteは、特別研修の流れや試験対策についてまとめられていて参考になります。

”おもわかシリーズ” もご紹介いただいております、いつもありがとうございます!

ただのヲタク先生 の note

ただのヲタク先生(@centralfieldsyy)のnoteは、最新 第20回の試験情報をまとめてくださっています。

最新情報はありがたい情報です。

実際に ”おもわかシリーズ” を使っていただいたとのご報告もいただきました。ありがとうございます!

よつば先生 のブログ

よつば先生は、様々な資格に挑戦されており、その軌跡をブログに残してくださっています。

ひとつの記事にまとまっている訳ではありませんが、特定社労士試験に関しても、最新 第20回の 申し込み から 書籍選び そして 特定付記 までの道のりをを残してくださっており、研修やゼミナールの様子をリアルに感じ取ることができます。

実際に ”おもわかシリーズ” を使っていただいたとのこと。ありがとうございます!

くまぞう先生 のブログ

くまぞう先生(@centralfieldsyy)は、情報の少ない特定社労士試験のために、去年Xにてスペースを開催してくださっており、そのときの内容をブログに残してくださっています。( ”おもわかシリーズ” のご紹介ありがとうございます。)

その他にも、実際に試験を受けられた当時のことを記事に残してくださっているので、そちらも参考になるかと思います。

実際の試験対策【学習の手順】

この章では、 ”学習の手順” を体系的にまとめていきたいと思います。

主に、初学者の学習の順序をまとめていきますね♪

社労士試験では学習しない基本学習

特定社労士試験では、社労士試験では学習しない 民法 の基本的な考え方が必要になってきます。(実はこれが一番厄介な部分です…)

特定社労士試験の講座ではありませんが、なんと、これらの知識を簡単にまとめてくださっている予備校の講座があるのでご紹介します。

”法的三段論法” や ”類推適用” など社労士試験では学ぶことがないけれど特定社労士試験では必要となってくる基本的な法学の考え方をコンパクトに学ぶことができる講座だよ。

これらの学習をしたことがない方は、価格もリーズナブルなので受講してみるといいかも?

基本知識のインプット

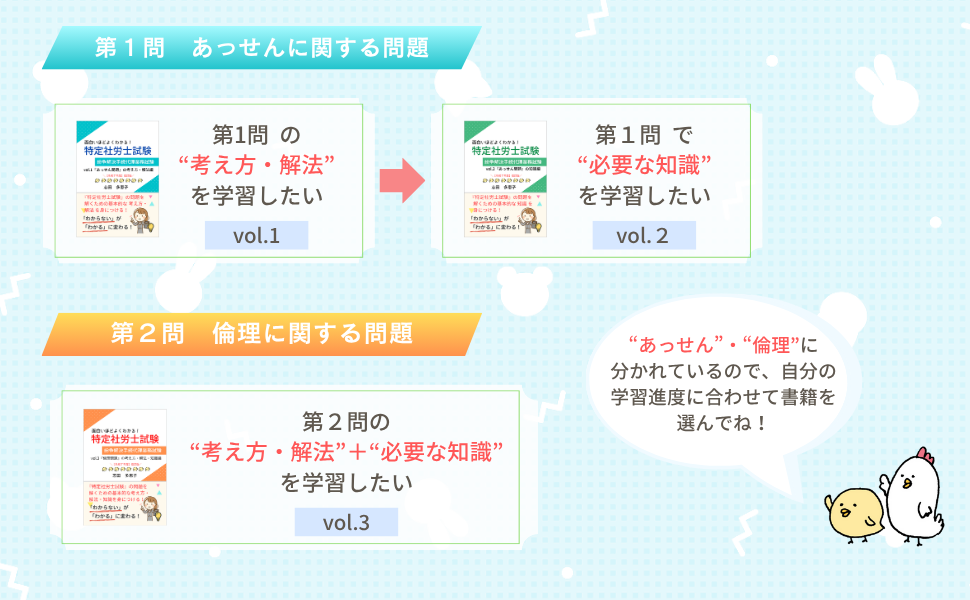

さて、この ② で登場するのは、もちろん ”志田多恵子の面白いほどよくわかる!特定社労士試験シリーズ” です。基礎の基礎から解説しているので、まだ学習を始めていない初学者の方でも読み進めることができます。

志田多恵子の ”おもわかシリーズ”

気になる方は、まずは お試し版 の電子書籍で自分に合いそうか確認してみてくださいね♪

無料で利用が可能です♪

佐々木昌司先生の ”おきらくシリーズ”

私なんかが紹介するのはおこがましいですが、ずっと特定社労士試験の学習を支えてくださっている、おきらく社労士こと佐々木昌司先生の書籍もご紹介させていただきます。

過去問によるアウトプット

ここでは、市販の過去問集を紹介する前に、まずは解説ブログをご紹介します♪

過去問解説ブログ + 出題の趣旨

なんと、弁護士のみっしー先生が特定社労士試験の解説をしてくださっています。このクオリティの解説を無料ブログで公開してくださっているのは、本当に貴重です。

会話形式の読みやすさに加え、解答の根拠まで深く掘り下げて解説してくださっており、過去問の利用法も学ぶことができると思います。

現在(令和7年7月23日)は、第16回~第19回の解説が公開されています。

ポイント

基本知識をざっくりとインプットした後、実際の過去問演習を始める前に、まずは試験問題を読んだ上で、 ”このブログの解説” を ”出題の趣旨” と共に目を通すことをオススメいたします。

▼▼▼こちらは、みっしー先生の過去問解説ブログ

▼▼▼こちらは、社労士会連合会の ”紛争解決手続代理業務試験について” のページ

このページで、”試験問題の過去問”、”出題の趣旨”をダウンロードが可能です。

※会員専用ページなので、ログインID・パスワードが必要です。

市販の過去問集

ここでは、3つの過去問集をご紹介します。すべての書籍を購入し、上記ブログの解答例を合わせるとこれだけでも合計4種類の解答例を参照できることになりますね!

実際に過去問を解く際には、 面白いほどよくわかる!特定社労士試験 vol.3 の巻末に掲載されている解答用紙を拡大コピー(B5⇒A3)して利用してくださいね♪

ポイント

最終的には、どれだけ書く練習をしたかが合格の鍵になってきます。知識のインプットももちろん重要ですが、過去問を何度も解いて書く練習をしましょう!

(近年は、特に問題文の文章量も多いので、素早く丁寧な字で書けるように訓練しましょう。)

予備校・社労士会の試験対策講座

研修や予習でかなりの時間を取られてしまうので、予備校の講座まで受講している時間を取ることが中々難しいですが、LECさんとTACさんに特定社労士試験の講座があります。特にLECさんの講座は、インプットの講座を含めるとかなりのボリュームです。

LECさんは、添削指導をしてくれる答練の講座のみでも申し込みが可能なようなので、時間が取れないけれど不安で予備校の講座を取りたい、という方は答練の添削指導を受講するのも良いかもしれません。

また、東京都社労士協同組合が特定社労士試験の対策講座を行っています。

※令和7年8月8日、第21回用にリンクを修正しました。本年より、組合員以外の方でも受講が可能だとのことです。

条文の参照【労働契約法】

第2問 倫理に関する問題 で必要となる “社会保険労務士法" の条文に関しては、特別研修のテキストに条文がまとめられていますが、第1問 あっせんに関する問題 で必要となる ”労働契約法” に関しては、まとめられた資料がありません。

あっせんに関する問題の学習をしていると、労働契約法をまとめた資料が欲しくなってくるのよね・・・。

そんなときにオススメなのが、厚生労働省が作成している “労働契約法のあらまし" です。(最新版は、令和6年4月版です。)

しかし、そのままのレイアウトだと少し見にくさが、、、

そこで、面白いほどよくわかる!特定社労士試験シリーズ と同じレイアウトの “労働契約法のあらまし" を作成し、ホームページ上で公開させていただいております。

また、こちらをまとめたものを電子書籍でも公開させていただいており、Kindle unlimited で無料で読むこともできます。(紙の書籍:ペーパーバック版も出版しておりますが、どうしてもこのレイアウトで紙の書籍が欲しい!という方のみ購入してくださいね。)

研修の検討課題について

さて、研修の予習を行う際のはじめの関門が、検討課題の予習です。正直、初学者がこの検討課題に挑むのは、中々きついです…。

ただ、検討課題にはそれぞれしっかり答えが用意されており、実は、実際の試験の内容ともリンクしています。

しかし、これに気が付くのは、試験開始直前の午前中の弁護士によるゼミナールであることが多いです 笑

(ちなみに、グループ研修では答えは教えて貰えません。実際の答え合わせはゼミナールです。)

ポイント

弁護士によるゼミナールで、その年の試験で新たに出題される論点・考え方が話されることがあるので、(午後からの試験勉強を内職したいと考えるとは思いますが 笑 )、ゼミナールはしっかり聞くようにしましょう。

検討課題 の具体的な予習方法

ポイント

- ”労働政策研究・研修機構” (厚生労働省所管の独立行政法人)のホームページで公開されている ”個別労働関係法ハンドブック―法令と判例―” (無料)を活用しよう!

- ”おもわかシリーズ” であれば、"面白いほどよくわかる!特定社労士試験 vol.2・3" を利用しよう!

”労働政策研究・研修機構” (厚生労働省所管の独立行政法人)のホームページで公開されている ”個別労働関係法ハンドブック―法令と判例―” では、事例に応じた法令や判例・裁判例がまとめられています。

▼▼▼個別労働関係法ハンドブック―法令と判例― の PDFリンク

以前は、事例ごとにホームページで検索ができたのだけど今は無くなってこの資料に一本化されているわ。根拠となる法令や裁判例自体が掲載されているので、検討課題の予習にめちゃくちゃ有用よ。(大きな声では言えませんが、答えがそのまま載っているものも…)

特別研修 設例1 の考え方【令和7年9月27日追記】

『面白いほどよくわかる!特定社労士試験 vol.2』の購入者限定で、 設例1 の 小問(1)~(5) に関して、考える手順を記事として作成しました♪

上記のページは、書籍の奥付にある ”閲覧パスワード” で閲覧することが可能です。

判例の検索

ここには、労働関係の判例を検索可能なページを掲載しておきますね♪

ぱんだしだの質問コーナー (令和7年8月18日追加)

読者様からのご質問にお答えしてみたわ♪

質問1 「事実」と「評価」に関する疑問

質問2 採点に関する考察

vol.1の書籍奥付にある ”閲覧パスワード” で閲覧することが可能です。

【第21回】第2問 倫理に関する問題 解説・解答例(令和7年12月04日追加)

『面白いほどよくわかる!特定社労士試験 vol.3』の購入者限定で、第2問 倫理に関する問題 解説・解答例 を作成しました♪

vol.3

の書籍奥付にある ”閲覧パスワード” で閲覧することが可能です。

その他のお知らせ【追加資料等】

面白いほどよくわかる!特定社労士試験シリーズ では、試験の間までに補足資料を提供することがあります。

今年はすでに、社労士法の法改正による追加資料をこのホームページ上で公開しております。

(面白いほどよくわかる!特定社労士試験 vol.3 の追加資料になります。令和7年7月9日以降に購入された方は、書籍の変更が行われています。)

今後の予定

※資料の公開は終了しました。【令和7年11月23日追記】

試験までに、追加資料をいくつか配布していく予定です。【令和7年8月26日追記】

※資料の公開は、試験日(令和7年11月22日)までとなります。ご注意ください。【令和7年11月16日追記】

【追加資料 ①】

過去問で役立つその他の知識①:法人の種類

【令和7年8月28日アップしました】

【追加資料 ②】

過去問で役立つその他の知識②:会社法の知識【令和7年9月19日アップしました】

【追加資料 ③】 第1問 小問⑤ の具体的な解法【令和7年10月2日アップしました】

こちらの 追加資料③ は、『面白いほどよくわかる!特定社労士試験 vol.1』購入者の限定特典となります。

こちらのPDFは、vol.1の書籍奥付にある ”閲覧パスワード” で閲覧することが可能です。

【追加資料 ④】 社労士法20条に関する過去問解説【第13回 第2問 小問②】【令和7年11月16日アップしました】

こちらの 追加資料④ は、『面白いほどよくわかる!特定社労士試験 vol.3』購入者の限定特典となります。

こちらのPDFは、vol.3の書籍奥付にある ”閲覧パスワード” で閲覧することが可能です。

今後も追加資料公開時には、Xなどでもお知らせいたしますので、時々チェックしてくださいね♪

![社労士登録者向け 特定社労士試験対策講座 | 社会保険労務士 |資格の学校TAC[タック]](https://pandashida.com/wp-content/uploads/luxe-blogcard/c/cd7c73daa435fe687e586023c6f1a572.jpg)